ニュースレターNo.90/2025年7月発行

JPNIC会員と語る

「JPNIC会員と語る」は、 JPNIC会員の興味深い事業内容・サービス・人物などを紹介しつつ、 JPNICの取り組みや業界が抱える課題や展望などについて、 お話を伺うコーナーです。

今回は1987年7月の設立で、 1990年6月の営業放送開始からちょうど35周年を迎えたケーブルテレビ徳島株式会社を取材しました。 同社は、一般的な番組放送だけではなく、 インフラ事業者として自治体と連携して災害情報などの生活に不可欠な情報を提供するなど、 地域社会の安全と発展に大いに貢献しています。 CATV局は全国に多数ありますが、 中継車とスタジオの双方をIP化した上で専用線接続をしているのはおそらく国内唯一とのことで、 同社が持つ高品質な光ファイバー網と高い技術力により実現されています。

それらの設備や技術力に加え、綿密な事前準備や臨機応変な対応、 素晴らしいチームワークでサービスを作り上げることに注力されており、 「カメラに映る方々が主役で、 自分たちは裏方である」という言葉が大変印象的な取材となりました。

~情報基盤として地域の発展と安全に貢献~

ケーブルテレビ徳島株式会社 https://www.tcn.jp/

| 住所 | 〒770-8552 徳島県徳島市新蔵町1丁目17番地 |

| 設立 | 1987年7月17日 |

| 資本金 | 4億9,930万円 |

| 代表者 | 山間 昭典 |

| 従業員数 | 60名(2025年4月時点) |

| 事業内容 |

https://www.tcn.jp/company/overview/

▶ 有線テレビジョン放送 ▶ インターネット接続サービス |

オール徳島で作り上げる地域社会の発展と暮らしを支える基盤

▶ まずは貴社の沿革と事業の概要を伺ってもよろしいでしょうか。

湯村:当社は1987年7月に設立され、 1990年6月に営業放送を開始し、35周年となります。 1998年9月に第一種電気通信事業の許可を受け、 翌1999年6月からインターネット接続サービスにも参入しました。 設立以来ずっと独立系CATV局としてやってきていたのですが、 2006年9月に四国電力グループの一員となり現在に至ります。

事業の主力はCATV放送で、 そのために張り巡らせたケーブルを使ってインターネット接続サービスも提供しています。 インターネット接続サービスについては、 同じ四国電力グループ内にある株式会社STNetのインターネットサービスも提供しています。 当社のCATV加入世帯数は12万4,000世帯で、 エリア内の加入率は91%にもなります。 2007年から伝送路のFTTH化を開始して、 2012年にはすべてのエリアでFTTH化が完了しています。

自社で4チャンネルの自主放送チャンネルを持っていて、 レギュラー情報番組「ステップ」をはじめとして、 地域のスポーツ中継など多数の番組を制作しています。 また、自社制作の番組だけではなく、 徳島県内にある16のCATV局が設備やスタッフの相互協力をしながら作っている番組もあります。 スポーツ中継などは撮影・中継に多くの機材とスタッフが必要になり、 1社単独での提供というのは難しいところがあります が、共同で運用することでそのような番組の制作が可能となります。 各局とは光ファイバー網を相互接続することで、 徳島県全域で映像伝送ネットワークを構築しています。

▶ 県内の全CATV局が共同というのはすごいですね。 県内に16局もあるのにも驚きました。

湯村::地上波がアナログ放送だった頃は大阪や和歌山の電波が受信できたのですが、 デジタル放送に切り替わって県内で電波を受信しづらい地域が多くなりCATV局が一気に普及したという感じです。

その県内の16局で共同チャンネル「けーぶる12」を運営しているのですが、 先ほど挙げたように人手や機材の問題もありますし、 CATVは放送エリアが分かれているので顧客が被らないというのも、 各社で共同運営できる背景として大きいと思います。 この「けーぶる12」では、阿波おどりや高校野球、サッカー、 マラソンといった大規模イベントの中継のほか、 卒業式や体育祭などの学校行事や、 吹奏楽や演劇などの発表会などの中継も行っています。 学校行事などの中継については、 依頼があれば可能な限り受けるようにしています。 こういった中継についても、県内各局で協力して対応しています。

当社は番組制作や伝送のIP化を既に実現しているのですが、 2025年度中には各局間の映像伝送ネットワークについてもIP化を行う予定です。 各局間で複数チャンネルの映像信号を送受信できるようになることから、 各社が持つ映像ソースや、放送設備の共用などに活用していく予定です。

▶ 地域への密着度がすごいですね。 そして、阿波おどりは「いかにも徳島のテレビ局!」という感じですが、 やはり全社挙げての中継という感じなのでしょうか。

岩佐:全社というか県を挙げてですね。 阿波おどり中継は計4日間あり、 その前に夏の高校野球の県大会もあるので、 その時期が最繁忙期です。 この二つは1局ではとても扱える規模のコンテンツではありません。 県内にCATV局は16ありますが、 1局あたりでは人員は少なく技術者も多くありません。 他県だと外注という手段を取るところが多いのでしょうが、 それよりはCATV局同士で協力した方がよりよいものができるのではないかということで、 各社協力してやっています。 夏は本当に忙しくて、家族旅行などは無理なぐらいですが、 冬はサッカーやラグビーはあるけれども野球がなくなるので夏冬の差が激しいですね。 夏にだけ売れるアイスみたいだと言っています(笑)。

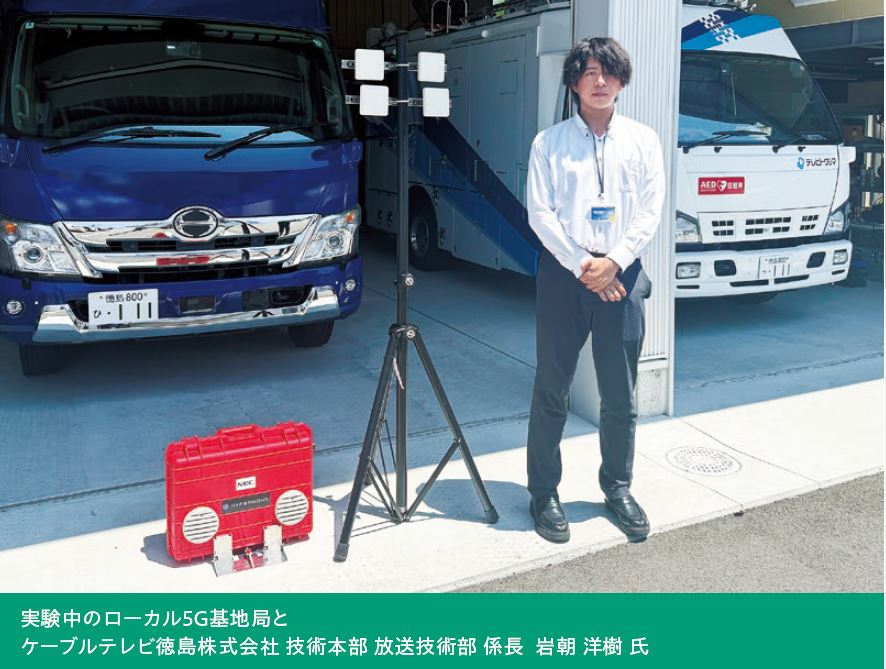

湯村:阿波おどり中継の中では携帯キャリアの回線を使った現場レポートを行っていたのですが、 人出が多すぎて、輻輳が起きる場合がありました。 そのため昨年はローカル5Gを使った中継を行い、 そのようなことはなくなりました。 ローカル5Gについては、 ローカル5G制度ができた2020年度から徳島県のローカル5Gシステムの構築を当社が受けており、 現在は県内14施設で46基地局を運用しています。 今年度は徳島駅周辺にローカル5G基地局を開設する予定で、 それに向けてテストをしています。 8月開催の阿波おどりでは、 ライブ中継のカメラ映像をローカル5G基地局で受けて「けーぶる12」で放送する予定です。 また、徳島駅前付近には定点カメラを取り付けて、 交通状況の配信や防犯・災害対策にも活用する予定です。

▶ ローカル5Gは自治体と協力して進められているということですが、 やはり地域のメディアとして防犯や災害対策にも 力を入れてらっしゃるということですね。

湯村:はい、災害などへの備えとしては、 徳島県が設置している県内28ヶ所の河川監視カメラの映像を自社のチャンネルで2024年5月からライブ放送しているのですが、 今後は自社で設置する交通カメラや、 他の自治体などが設置したカメラもCATVでお届けできたらと考えています。 また、2026年春には徳島市危機管理センターが完成する予定で、 これに合わせこの危機管理センターを中心に、 市内の各庁舎や学校、市営/県営住宅、 コミュニティセンターなどの各拠点を無線で繋ぐ徳島市災害時情報無線ネットワークを構築中で、 この業務は当社が請け負っていて年度末に完成する予定です。 この無線ネットワークはパケット通信を利用した音声だけではなく映像も流せるもので、 この辺りはCATV局である当社の強みです。

▶ 先ほどからさまざまなお仕事の話が出てきますが、 どのぐらいの社員数でこれらの業務を遂行されているのでしょうか。 また、採用はどのように行ってらっしゃるのでしょうか。

眞鍋:社員数は約60人で、部門内訳は、営業が約20人、 コンテンツ制作が約15人、総務・企画・技術がそれぞれ約10人です。 新卒採用は2年に1回程度の頻度で行っていますが、 Uターン組など地元の人を採用する中途採用も多いです。 CATV局ということで制作をやりたいという人は多いのですが、 技術系社員の採用は苦労しています。 その点で、放送技術とか通信技術とか、 そういったスキルを持って県外から帰ってきてくれる人は当社のニーズとマッチすることが多く、 採用に繋がりやすいですね。 新卒・中途採用ともに、 働きやすいと感じてもらえているのか定着率は高いです。

キー局よりもさらに一歩進んだフルIP環境の放送体制

▶ 先ほどから技術的な取り組みの話が多くありましたが、 そうやって採用した方々が支えていらっしゃるのですね。 本日は、 その中でも貴社だけというご自慢の設備を拝見させていただけると伺ってきました。

湯村::はい、 本日ご覧いただくのは中継車と映像や音声等を調整するための副調整室(サブ)なのですが、 どちらもIP化しています。 メーカーからは国内で中継車とサブの両方をIP化し、 IPで接続している放送局は当社が初めてだと聞いています。

CATV局は、光ファイバー回線を自前で持っており、 中継車とサブの間を自前回線で結ぶことで一体運用することができます。 このことも当社がいち早くオールIP化に舵を切った大きな動機の一つです。

当社は早期にCATV網のFTTH化を進めたことで高品質な回線を自社で持っており、 またインターネット接続事業をやっていることでIPに関する高度な知識や経験も持っています。 この放送環境のIP化においては、 そういった当社が持つ強みを十分に活かせていると思います。

▶ 制作環境がフルIP化されることで、 どのようなメリットがあるのでしょうか。

福谷:IP化以前は、 1本の回線で複数の映像や音声を同時に送ることができず、 中継車内でしか複数カメラの映像を確認できませんでした。 中継車から本社サブへ送られる映像は、 選ばれた1台分だけで、サブ側は切り替え先の映像を見られず、 音声でのやり取りが必要でした

ところが、 IP化によってサブ側でも全てのカメラ映像をリアルタイムで見ることができるようになり、 準備や進行がずっとスムーズになりました。 そのおかげで、新しい演出や制作の方法も広がっています。

また、映像の操作をサブ側でできるようになったことで、 現場には撮影用のカメラだけを置き、 ほかの作業は本社で進めるといった体制も可能になりました。 これまではスイッチやケーブルが機械的に固定されていたため、 変更には機材の入れ替えが必要でしたが、 今はソフトで制御できるようになり、 とても柔軟に対応できるようになりました。

さらに、IP化することで機器の設置場所が自由になりました。 ビデオサーバやテロッパなどの機器本体は本社機械室に設置し、 コンソールのみをサブ・中継車に置くことで、 スペースを有効に使えるようになったのは大きなメリットです。

▶ インターネット業界では馴染み深いIP技術ですが、 テレビ放送においてもさまざまなメリットがあるのですね。 副調整室というのを初めて見ましたが、 液晶モニタを見ながらマウス操作という光景には親しみを感じます(笑)。

福谷:はい、今お話ししたような直接的なメリットのほかに、 IP化されてソフトウェアで処理できる部分が多くなったことで、 ITに強い若手には馴染みやすいシステムになっているというメリットもあります。 また、それ以外の社員にとっても、 機材などの大がかりな変更を伴わなくても調整が可能だということで、 これまでは実現が難しそうだと相談することすら諦めていたような事柄も気軽に相談できるようになり、 より柔軟なサービスが提供できるようになりました。 これは、働くスタッフにとっても視聴者のお客様にとっても、 いい方向での改善になっています。

▶ 従来とは異なるシステムを導入されたわけですが、 導入時には特にトラブルなどはなかったのでしょうか。

福谷:IP化による大きなトラブルには今のところ遭遇していませんが、 ソフトウェア処理ということで予期せぬ操作をできてしまう可能性がありますので、 その辺りは運用ノウハウを蓄積して対応していっています。

岩佐:細々としたトラブルはなくはないですが、 機材をIP化したことによりリモートで確認できるようになりました。 以前は何か機材にトラブルがあったら、 現場に駆けつけないといけなかったんですが、 それがなくなりました。 機材の価格としては高くはなっていますが、 運用としては随分と楽になっています。 運用面の負荷低減は、スタッフの負担が減るだけでなく、 運用品質の向上にも繋がっていると思いますね。 冗長化もさらに進めて障害対応の手間も減らしたいです。 労働環境を良くしておかないと、 若い人が入ってきにくいですから。

カメラに映る方々が主役で我々はそれを支える裏方

▶ 映像にテロップを入れるところも見せていただきましたが、 放送の裏側でこんなにたくさんの準備が必要なのかと驚きました。 やはりテレビ放送は華やかな部分だけではないのですね。

福谷:細々とした事前準備はたくさんあり、 特にスポーツなど生中継では起こりそうな展開を想定してさまざまな用意をしています。 そういった「かもしれない運転」的な部分と同時に、 一方で何か起こった時にそれを瞬時に判断して対応する瞬発力も求められます。 これはどの番組にも言えることですが、 アナウンサーやカメラマンだけではなく、 それを放送波に乗せて視聴者に届けるためにはたくさんのスタッフが存在していて、 みんながチームワークを発揮して一つのものを一緒に作り上げていくのが番組制作なんです。 そして、我々はあくまで裏方であって、 選手や生徒、踊り手などカメラに映る方々が主役です。 その裏方であるみんなが一つになるためのツールとして、 IP化は大きく役に立っていると思いますね。

▶ 普段見られないようなところまで局内を見学させていただいて、 ありがとうございました。 本日はJPNICの取材を受けていただいたわけですが、 JPNICへのご意見・ご要望などありますでしょうか。

岩佐:IPアドレスの手続きなどでJPNICとやり取りすることはありますが、 対応などで特に気になっているところはありません。 一方、JPNICがどうこうできる部分ではないかもしれませんが、 DMARCなどメールの送信認証技術をめぐるお客様のトラブルは多くあり、 この辺りについては苦慮しています。 業界でDMARC導入ガイドラインなども作られてはいますが、 こういったものの周知に力を入れていってもらえればと思います。 また、Internet Weekや技術セミナーなども開催されていていいことだとは思いますが、 東京以外の地域からも参加しやすいものがもっとあると嬉しいですね。

▶ 貴重なご意見ありがとうございます。 正会員向けには出張セミナーも提供していますので、 こういった内容をというご希望があればお問い合わせいただければと思います。 最後に伺いたいのですが、 みなさまにとって「インターネット」とは何でしょうか。

眞鍋:経済活動や日常生活に欠かせないインフラであり、 無限に広がる創造のハブだと思っています。 当社は放送事業がメインですが、 人口減少に伴う収入減という経営上の課題があります。 また、地域に根ざす企業として地域課題解決の使命がありますので、 ローカル5Gネットワークによる遠隔医療のDX化や防災無線構築などの新規事業を推進し、 地域に貢献しながら経営基盤を維持していこうとしています。 それらの事業にはベースとしてインターネット網は欠かせませんが、 当社はエリア内に光インフラを張り巡らせている強みがありますので、 それを活かして、無限に広がる事業を展開していきたいですね。

岩朝:情報化社会となった今となっては、 インターネットは生活の一部となっています。 ある時は情報を収集・発信するため、 またある時は遠隔コミュニケーションを行うため、 買い物や各種取引、娯楽を行うためにも使われています。 日々さまざまな場面でインターネットは利用されていますが、 利便化、効率化等の面で多様なメリットがある一方、 使い方次第では、誤った情報に惑わされたり、 大切な情報を流出してしまったり、 インターネットを利用したコンテンツに依存してしまったりといったデメリットもあります。 今後も生活から切り離せない存在ではありますが、 節度を持って利用していきたいと考えています。

岩佐:インターネットは仕事ではあるものの、 私にとっては趣味でもあります。 インターネットとか通信とか、 趣味的に仕事をしていると言ってもいいです。 ただ、趣味ではあるんですが、 自分だけで楽しんでいるわけではなくて、 インターネットを上手に使って周りのみんなが喜んでくれるとさらに嬉しいですね。 制作現場のIP化もそうですが、制作のメンバーが便利になった、 楽になったと喜んでくれると嬉しいですし、 それがお客さんまで届くとさらに嬉しいです。 インターネットの仕組みを使って、 そういったことがいろいろと実現できていくといいなと思っています。 今時は趣味の延長とかはダメだという風潮もありますが、 自分と同じようにインターネットを触って楽しみたい、 いろいろ遊んでみたいなという気持ちで若い人がこの業界に入ってきてくれると嬉しいですね。

湯村:地域に住む者としては、 同じ目的の人と人とのつながりや情報の収集が簡単にでき、 リモート接続の活用で医療等、 さまざまな分野の人材不足について地域間の格差を縮めてくれる必須のツールと考えています。

地域に密着するケーブルテレビ局としては、 高齢者がもっと住みやすくなるサポートや阿波おどりだけでなく徳島の魅力をどんどん発信して、 もっと住みたい街と思ってもらえるようにこのインフラを強みとして活用していきたいと思っています。

福谷:私にとってインターネットは、 生活や仕事を便利にするだけでなく、 地域の人と人を繋ぎ、テレビの世界を大きく広げてくれる存在です。 ケーブルテレビは地域に根ざしたメディアですが、 インターネットと組み合わせることで、 視聴者の声をより身近に感じながら、 新しい形の双方向コミュニケーションが生まれています。 これからもインターネットの力を活かして、 地域と視聴者がもっと深くつながり合い、 共に未来を創っていける可能性に期待しています。

お客様に寄り添い、共に成長していきたい

▶ そういった教育体制がしっかりしていると、 長く働けそうですよね。

嶋村:はい。社員の平均年齢は高いのですが、 今の時代の学生にはそれがプラス評価になるようです。 社歴が長くなる背景には、 お客様と長く寄り添っていく当社の社風があります。 社員の技術力にはもちろん自信がありますが、 それだけだと他社との差別化が難しくなります。 当社ではお客様の社内に常駐している社員もおり、 必然的にお客様の困りごとを多く目にします。 我々はものを売るだけではなく、 お客様が考えていることを一緒になって考える、 お客様の未来を一緒に見ていき、 困りごとを解決した上で最適化を支援する、 ひいてはそれが我々のビジネスにも繋がるという形が理想だと考えています。 こういった考え方が、 当社のコーポレートメッセージである「同じ未来を想うことから。」に集約されています。 ただ、同じお客様を長く見ていると困りごとがわかるので、 何とか解決してあげたいという気持ちになります。 そうすると派生するサービスが増えるわけです(笑)。 選択と集中とは言いますが、悩ましいところですね。

また、こういった寄り添う姿勢はお客様から高く評価されていると感じています。 ベテラン社員が多いのは、お客様からの信頼が厚いこともありますが、 社内の人間関係も非常によいからこういう働き方ができるのかなと思っています。 もちろん標準化していくことは大切ですが、 お客様の困りごとを認識している社員がいるということは、 お客様からすると最高のサービスと言えるのかもしれません。

▶ それは顧客も社員も幸せになる、とてもよいサイクルですね。 貴社には初期の頃から会員としてJPNICの活動を支えていただいていますが、 長年インターネット業界を見続けてきた貴社から見て、 JPNICの活動に対するご意見やご要望などあればぜひ聞かせてください。

嶋村:Internet Weekを毎年開催されていますが、 U-netSURFのメンバーが毎回どのセッションに参加しようか楽しみにしています。 こちらはどちらかと言うと学びのためのイベントだと思いますが、 JANOGにも参加していて、 JANOGではいろいろと商材情報などを仕入れてきています。 JPNICの会員には老舗の技術力の高いエンジニアがたくさんいると思っていて、 そういった方々と情報交換ができる場があるととても心強いと思います。

それから、悩みごとの相談なども一緒にできるとよいですね。 最近だと個人でも情報開示が簡単にできるようになり、 当社にもたくさん開示請求がくるようになりました。 もちろん、 JAIPAなどでも話はされていてみんな横並びでというのは難しいかもしれませんが、 他社がどう対応しているのかなどは、知りたい情報じゃないかと思います。 電子メールなども、 昨今はスパムが増えてフィルタによりきちんと相手に届かないことや、 その一方でDKIM対応の件では、 お困りになるお客様がたくさんいらっしゃいました。 現在のユーザーはメールに対する認識が違いますし、 いきなり届かなくなり、 しかも何が起こったかわからないなどにより大混乱します。 JPNICのようなところが大方針を示してくれたら、 みんな安心できるのではないでしょうか。

また、JPNICからはIPアドレスの料金体系改定の話がありましたが、 そこにあまり否定的な感情はありません。 インターネット業界、特にISPは、 値下げ競争はあっても値上げをするところはほとんどありません。 回線料は下がる一方ではなく、 きちんとコストがかかるものについては値上げできる世の中になっていく必要があると思っています。 なぜ、インターネットだけが高くなることが許されないのか不思議です。 我々のような1組織が声を上げてもなかなか世間には通じないので、 JPNICのようなところがきちんと対応していくのは重要だと思います。

▶ 本日はいろいろと興味深いお話をたくさん聞くことができました。 ありがとうございます。 最後に伺いたいのですが、 お二方にとって「インターネット」とは何でしょうか?

嶋村:私はインターネット接続に感動した世代なので、 インターネットと言えば未来を感じるものですね。 できなかったことができるようになる、 未来のネコ型ロボット(笑)のような存在でしょうか。 PC-VANやNIFTY-Serveといったパソコン通信でMIDIファイルとかを交換できるような時代になった時にも「結構進んでいるな」と思いましたが、 インターネットで普通に海外から情報や画像を持ってこられるようになって、 これはもう子供の頃に漫画で読んだ未来の世の中だよねと思いました。 まさか、インターネットで買い物ができるような時代になるとは思わなかったです。

宮田:私は振り返ると、 物心が付いた時からインターネットに触れてきた感じです。 自宅にはパソコンがあって、 いつでもインターネットにアクセスできる状態で過ごしてきました。 そういう意味では本当に身近な存在で特別なものという感覚はないです。 そこに当然にある、生活の一部ですね。